« Texte veut dire tissu ; mais alors que jusqu’ici on a toujours pris ce tissu pour un produit, un voile tout fait, derrière lequel se tient, plus ou moins caché, le sens (la vérité), nous accentuons maintenant dans le tissu, l’idée générative que le texte se fait, se travaille à travers un entrelacs perpétuel ; perdu dans ce tissu – cette texture – le sujet s’y défait, telle une araignée qui se dissoudrait elle-même dans les sécrétions constructives de sa toile. Si nous aimions les néologismes, nous pourrions définir la théorie du texte come une hyphologie (hyphos, c’est le tissu et la toile d’araignée). »

Roland Barthes

« Mon âme est un orchestre caché ; je ne sais de quels instruments il joue et résonne en moi, cordes et harpes, timbales et tambours. Je ne me connais que comme symphonie. »

Fernando Pessoa

On appelle monde cette façon de tenir ensemble des morceaux de verre brisé. Une collecte sensible et affective constituée de fragments, d’émergences, qui sans cela sans doute dériveraient dans de l’indéterminé. Disons, notre assiette mentale est aussi une folie : un ouvrage composite qui passe pour la réalité allongée sur elle-même, tissé de fragments en dérive et d’un ciment de rêveries, d’hypothèses, elles-mêmes faites d’une matière mêlée à échelle plus petite et jusqu’à l’infini peut-être.

Je ne sais pas dire en revanche si cet assemblage se fait d’après un présupposé qui l’organise ou si c’est sur les nécessités obscures qui le formulent que nous accrochons nos dessins, comme l’ont fait nos ancêtres sur les parois des grottes. Ce qui est s’avouer presque qu’au fond l’un et l’autre se mêlent et que ce sont des récits qui assemblent cette matière archipel comme sur les toiles d’araignée s’accrochent les perles de rosée en même temps qu’ils sont une manière de lire rétrospectivement à des géométries inexpliquées.

La seule exigence est la cohérence, dont les critères varient selon les époques, les milieux.

Ce qui est dire que c’est la croyance enfin qui arme le récit du monde.

La réalité passe alors pour de l’imagination solide.

Cette image : se sont deux êtres qui se tiennent enlacés sans savoir lequel est le rêve de l’autre.

Il n’y a peut-être d’autre lien entre une lueur, une feuille qui frémit au vent, le paysage qui tremble devant soi, vacille dans le regard au long d’une marche que cette façon qu’ils ont de s’appeler les uns les autres dans la mémoire de celui ou celle qui en a fait l’expérience. Pour les yeux qu’on a plissé un jour sur une plage, le soleil rougeoyant qui colorait la mer, une musique, des voix et des rires un peu plus loin, un goût de quelque chose dans la bouche, l’iode et l’humidité montant dans les pieds, et puis le trajet le porte-clefs qui balançait au rétroviseur, le grincement dans la portière, le souvenir physique d’un autre trajet, enfant, quand dans un demi sommeil le passage des lampadaires éclairait en pointillés l’habitacle en glissant sur l’appuie-tête et les épaules du père : cousus ensemble, ce dont on se souvient et ce que l’on se raconte.

On doit à Proust d’avoir dit ces rivages équivoques à l’orée d’un livre dont on ne sait dire s’il est lui-même comme un long rêve éveillé, un ressouvenir ou une manière de se raconter les choses quand vivre est comme voyager sur le fauteuil passager, la tête cognant doucement contre la vitre alors qu’on rêve ou médite.

« Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : « Je m’endors. » Et, une demi-heure après, la pensée qu’il était temps de chercher le sommeil m’éveillait ; je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière ; je n’avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier ; il me semblait que j’étais moi-même ce dont parlait l’ouvrage. »

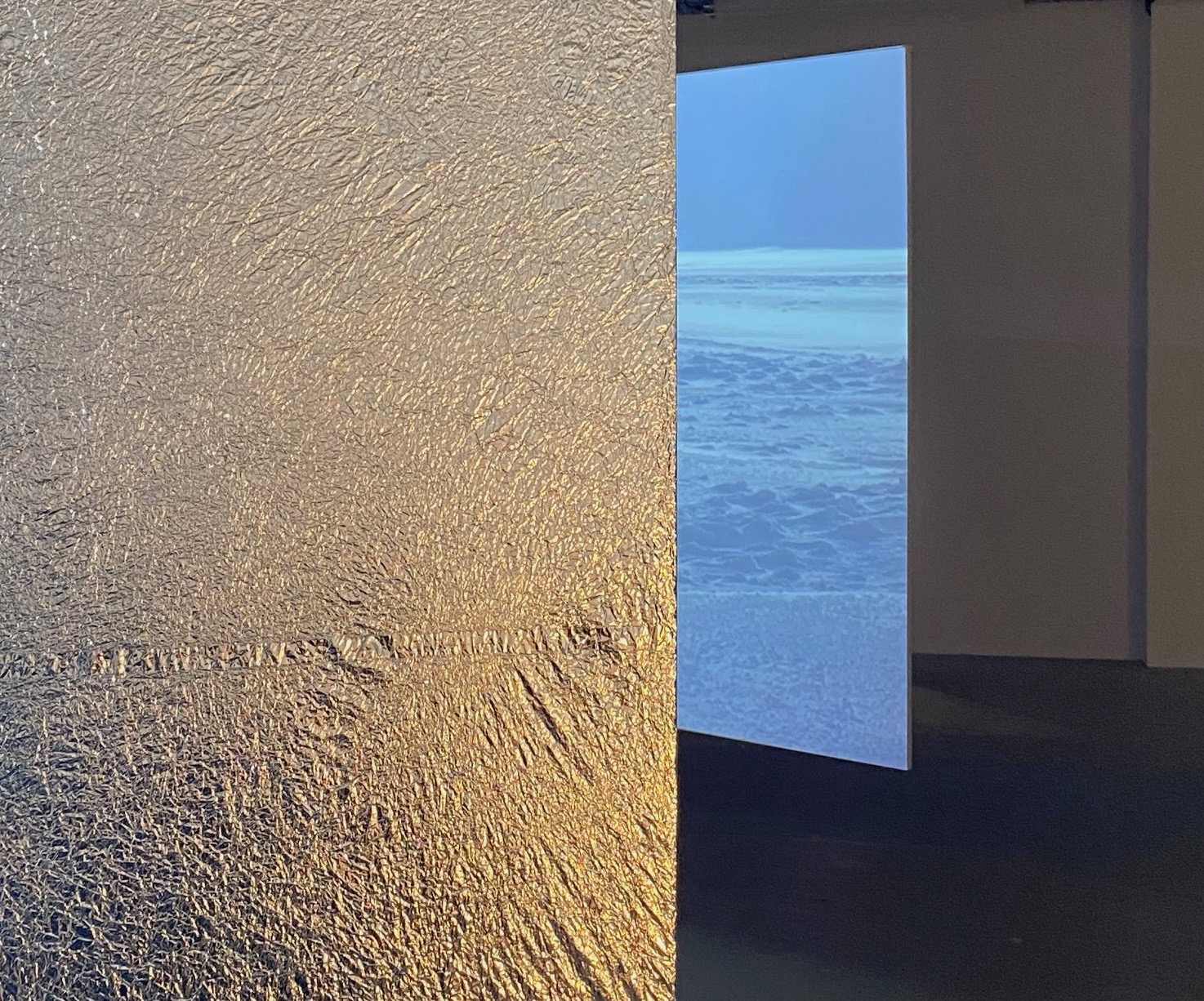

Il y a le titre inscrit au mur. Ce pourrait être celui d’un livre de science-fiction, d’un film. Et puis un cercle au travers duquel il faut passer. Un seuil, comme il se fait parfois parcourant la forêt en Asie de tomber sur un tori qui marque, invisible, l’entrée d’un temple, d’un sanctuaire, à moins que ça en soit la sortie et que vous cheminiez sans le savoir depuis quelque temps parmi les esprits. Et si l’on pense à Scarpa en passant le cercle découpé à même le mur, on entrevoit que Scarpa pensait lui-même à la Chine ou au Japon, architecturant derrière chaque cloison un monde en miniature qui était peut-être à chaque fois simplement dresser un autre visage du même monde.

Mais passé le seuil, il vous vient le souvenir que déjà, quelques pas avant vous étiez face à un mur où s’esquissait un rêve dans ses associations et la lumière déjà n’était plus celle du dehors. Et avant cela, vous vous souvenez que vous étiez devant une affiche. Le soir tombait sur elle en étirant les ombres. Il avait fallu pousser la porte. En somme, vous ne savez plus exactement combien de seuils vous avez passé, s’il était avant l’autre un monde plus fiable ou plus stable, sinon par convention, par facilité. On ne glisse pas autrement dans les étages des rêves qui sont eux-mêmes comme des films et vous attirent dans leurs profondeurs en escamotant la machinerie qui les génère, montage et salle obscure.

Ainsi des aventures de Don Quichotte contées par Cervantès : passant des nuits toutes entières à la lecture de romans de chevalerie, le gentilhomme emplit sa fantaisie de tout ce qu’il lit « et il lui entra tellement en l’imagination que toute cette machine de songes et d’inventions qu’il lisait était vérité que pour lui il n’y avait autre histoire plus certaine en tout le monde ». Ainsi se fît il chevalier errant. La suite on la connaît, tantôt de la bouche de l’auteur, tantôt de celle de L’Ingénieux Hidalgo, tantôt de celle de son écuyer, Sancho Pança. L’un voit des géants, l’autre des moulins à vent. L’imagination juge la raison : « Il paraît bien que tu n’es pas fort versé en ce qui est des aventures : ce sont des géants, et, si tu as peur, ôte-toi de là et te mets en oraison, tandis que je vais entrer avec eux en une furieuse et inégale bataille. » Et nous admettons que c’est affaire de point de vue, de scénario. Ou plutôt, nous avons admis en ouvrant le livre, puisque ce sont maintenant nos désirs qui nous portent.

Mais nous avons déjà mis le pied au-dedans et la lumière nous plisse les yeux, comme une voiture qui vient, pleins phares. Là-bas ce sont des moulins qui s’ébrouent en brillant tandis que tombent au sol des lambeaux d’étoiles. On regarde de près : des morceaux déchirés de couvertures de survie. Il n’y a qu’à longer les parois du rêve, passer du mur à l’écran, hésiter, comme le lecteur du Quichotte en suivant tantôt le chevalier maigre, tantôt l’homme de la terre et du corps qui pèse sur sa mule.

C’est ce que produit un film qui éclaire là-bas une salle dont on se glisse un instant dans le rêve. Les couleurs invitent au romantisme, aux langueurs du road movie et le documentaire revient dans une brèche. Ce souvenir alors d’une remarque de Jean-Christophe Bailly : « la réalité est toujours en devenir et en partance, toujours en train de produire de la fiction et de se produire comme fiction ». Ici aussi l’image hésite pour mieux marquer la réversibilité à laquelle est soumise chaque image. D’autres plus loin, sages en apparence, prélevées à même la chair du monde, esquisseront aussi quelque chose d’un film, de fictions possibles, suggérant une instabilité qui ne sera que la nôtre, puisque toujours nous tentons de lire, nous cherchons des perspectives, puisque le mot sens en appelle à la fois à la direction et à la signification. Chaque chose fait signe par écho. Et d’une lampe à un coucher de soleil, d’un œil à un halo, nous retrouvons le cercle à travers lequel nous sommes passés, le phare et son reflet, le socle sur lequel s’équilibrait ce tronc parlant, jusque dans ces fragments flous évoquant la vision, les flashes, devant lesquels on plissait des yeux pour lire.

Abordant le cycle des Nymphéas de Monet et l’aboutissement du musée de l’Orangerie, dans l’expérience immersive de ses paysages d’eau, Jean-Paul Marschechi écrit : « Le sens du rêve n’est pas divinatoire, mais architectural : son travail – et l’effort qu’il suppose – n’est pas de réduire la force aporétique de nos crises, en les interprétant par exemple, mais de les localiser, de construire des lieux, des cavernes d’eau, des arènes, des temples, des architectures aberrantes, des châteaux intérieurs, qui, au contraire, les protègent. Le rêve – comme le peintre dans ses tableaux – dessine des limites. Et s’il organise des lieux, il est contraint de le faire à l’aide de codes neufs. Il est la signature du désespoir, son style. »

Sans doute, toute œuvre, toute exposition réussie est de l’ordre de cette architecture. On en longe les parois, en parcoure les galeries, les sinuosités, le labyrinthe, pour y trouver, comme ces orateurs antiques, pratiquants de ces arts de la mémoire, des objets ou des traces, de signes, non plus tant balises du développé de leur discours ou de leur argumentaire que « signes magnifiques baignant dans la lumière de leur absence d’explication » pour emprunter à Manoel de Oliveira la formule du cinéma qu’il aime.

Oserait-on ? C’est la part politique du rêve, celle qui défait les discours, leurs certitudes, la confiance qu’ils présument de leur propre socle, celle qui promeut une inquiétude positive.

Tentation est grande alors de citer Pessoa dans son Livre de l’intranquillité, au hasard ou presque : « Dans un moment tel que celui-ci, vide, impondérable, je me plais à conduire volontairement ma pensée vers une méditation qui ne soir rien de précis, mais qui retienne, dans sa limpidité d’absence, quelque chose de la froide solitude de ce jour si limpide, avec ce fond sombre tout au loin, et certaines intuitions, telles des mouettes, évoquant par contraste le mystère de toute chose dans une obscurité profonde. »

Image : Virginie Yassef, CAP Saint Fons, 2023.

0 commentaires