« Nous sommes dans le gouffre que l’existence du soleil creuse dans l’espace. »

Jean Giono

« The landscapes were in my arms as I did it.»

Helen Frankenthaler

« On peut dire que les images tremblantes et sensibles sont, en quelque sorte, portées devant nos yeux même quand on les regarde ; et aussi qu’elles éveillent en nous des sentiments profonds, parfois obscurs et difficiles à réaliser. Mais surtout, s’agissant de registre, nous devons remarquer que l’images est achevée dans chaque œuvre – rien n’est jamais répété, ni une couleur, ni un motif, ni une torsion. Il y a de la pénétration. Il y a une urgence qui nous transporte, une originalité et une réussite qui nous tiennent dans l’émerveillement. »

Agnes Martin

« [L’art] est le langage qui parle à l’âme, dans la forme qui lui est propre, de choses qui sont le pain quotidien de l’âme et qu’elle ne peut recevoir que sous cette forme. »

Vassily Kandinsky

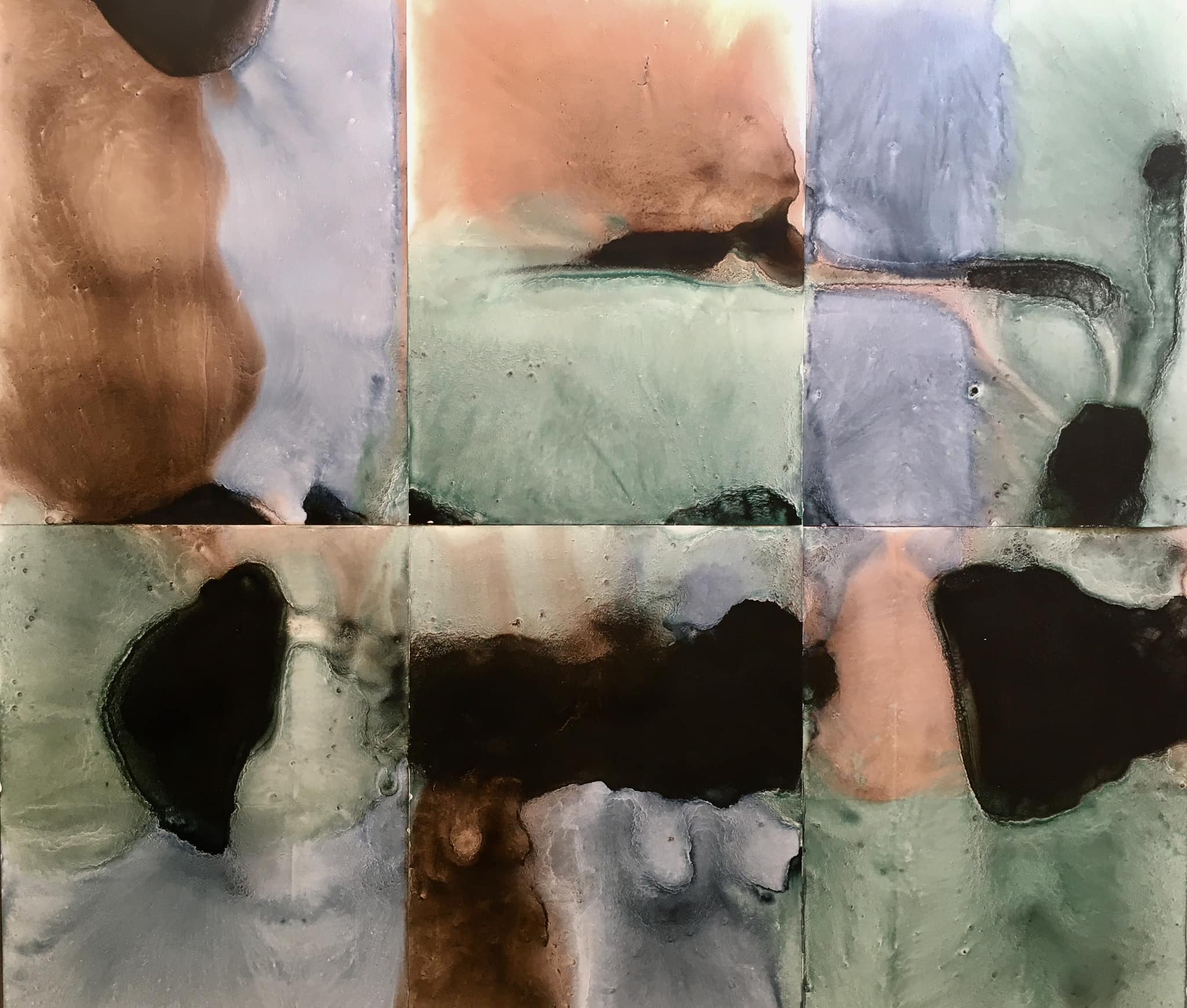

Je ne sais pas si je pourrais – j’aimerai – parvenir un jour à saisir, c’est-à-dire à énoncer clairement en en fouillant la mécanique, comme le fait un schéma mais avec le tremblé du mouvement, le phénomène qui me fait revenir avec insistance, comme captivé et intrigué tout à la fois, à tel ou tel arrangement dont on fait sinon un paysage du moins une scène, un petit assemblage sentimental, une lumière, une musique, une image. Par exemple, ce qui fait que parmi des centaines d’images vues sans doute chaque jour, chaque semaine, j’ai extrait la reproduction de cette encre d’André Guenoun, l’ai déposée là sous mon regard ou presque, à proximité, comme s’il me fallait pouvoir en vérifier la présence de temps en temps, en palper du regard la géographie. Peut-être avais-je pressenti qu’il me faudrait la fréquenter longuement, m’y accoutumer, mais pour quoi ? La digérer ? En forcer le mystère ? L’apprivoiser et m’en faire apprivoiser en retour ? Bénéficier d’un mystérieux pouvoir irradiant dont elle serait la source?

Ce n’est pas la première fois que voyant ainsi passer ses travaux dans les lucarnes des réseaux – une page sur un écran ressemble à une façade d’immeuble que l’on remonterait dans un mouvement d’ascenseur, se laissant arrêter plus ou moins longuement par ces morceaux de vie, d’intimités, à quoi ouvrent ses fenêtres – que me retient un de ses travaux. Cela tient pour partie sans doute à l’harmonie colorée qui s’en dégage, aux gammes singulières qui les caractérisent. Et je ne sais déjà là comment des accords, des tonalités nous pointent ainsi quand on considère la multitude de confrontations, de formules possibles, celle des goûts et comment ceux qui sont les vôtres varient, plus ou moins simultanément des modes qui prennent des saisons, des générations, des classes sociales et des aires culturelles. À l’éducation s’adjoignent les influences du milieu, les rencontres, l’industrie du commerce avec publicité et agences de communication, tout autant que des forces plus indéterminées, souterraines, mouvements d’humeur, filtres du caractère. Il est très probable que des circonstances autres m’auraient fait repousser ces œuvres avec d’autres dans l’indistinct du décor, que j’aurais passé sans les voir, sans me sentir concerné. Notre perception est pleine de filtres, déterminée par nos intérêts. Qu’est-ce qu’être intéressé ? Quel désir des couleurs peuvent-elles susciter ? Quel bénéfice puis-je tirer de leur fréquentation, de leur présence ? En quoi ceci m’importe ? Qu’est-ce que ceci m’apporte ?

En outre, je pourrais dire qu’avec les couleurs, la musicalité de la gamme, il y a les matières, les textures, la répartition de ces différents mouvements dans le champ que fait la surface, le format. Et enfin, envisager tout cela en termes d’aventures. Les coulures, les moirures, les différences de densité des teintes, leur rencontre ou leurs frôlements, les lumières qu’ils et elles réverbèrent, les trouées ou les appuis que font les masses sombres, le dépôt des pigments, révélant toute une chimie de surface… L’aventure, rappelle ainsi Giorgio Agamben, ce n’est pas seulement le merveilleux ou l’extraordinaire, mais c’est l’événement, l’advenir, la destinée ainsi que le récit de ce nouage. Et il est dans la nature des traces d’appeler toutes sortes, sinon de significations, du moins de gestes, d’intentions et perspectives qui passent par elles, comme on demande aux reliques, aux lieux sacrés d’ouvrir un porte sur les mythes.

L’esprit ainsi circule, erre, divague, rappelant à la mémoire des sensations, des souvenirs, comme on ouvre les yeux le matin sur des taches colorées indéterminées avant que le monde s’assemble, comme flotte l’image vague d’une côte ou d’un soleil couchant dans un cataracte de nuages, le givre ou la buée à la fenêtre, des poussières nageant ou dérivant dans des larmes à la surface de l’œil quand nous somnolons en regardant le plafond, une vue aérienne des parages d’un lac, celles qu’un observatoire astronomique ou qu’un satellite scientifique nous rapportent de la surface de planètes lointaines, de la voie lactée ou de nuages de poussières vaguement irréels, d’animalcules dans une boite de pétri sous la lentille d’un microscope. Ce serait tout autant la représentation de diverses phases de la conscience au cours du sommeil, un relevé des marrées qui font nos états d’âme que le très concret d’accidents de tirage voilant un papier photographique.

Y plane une langueur qui n’est pas sans évoquer celle que traîne le protagoniste de L’homme qui dort de Perec : « Ne plus rien vouloir. Attendre, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à attendre. Traîner, dormir. Sortir de tout projet, de toute impatience. Être sans désir, sans dépit, sans révolte. » L’artiste n’est pas tout d’autorité, projetant, planifiant, canalisant, il accueille ce qui advient, se laisse porter par un sentiment océanique. L’image est alors comme une houle, cette grande mer amniotique en laquelle certaines cosmologies font voguer le monde.

L’œuvre s’épanoui ainsi, flottante, presque mobile, ne confirmant ni n’infirmant aucune de nos divagations, poursuivant sa nage de méduse dans le courant des rêves. Allumant des aurores boréales, asséchant des rivières, cartographiant des traces, marquant de tout petits cratères qui vous reculent soudain prodigieusement, vertigineusement. C’est un creuset, une eau primordiale, une caverne en laquelle à la faveur des ombres et des voussures des parois naissent tous les animaux du monde. Une source, une matrice. L’expression y est surprise dans ses prolégomènes, ses préludes, riche de mille réalisations, favorable à tout autant de caprices, de fantaisies, de mouvements amples ou froissés.

Avec ça un plaisir diffus, une jouissance qui tient peut-être à la dimension aptique ou gustative des images, peut-être à cet échauffement du cerveau qui fouille et brasse sa mémoire ; palpe, tâte un insaisissable, un équivoque et s’éprouve narcissiquement. Et une forme d’entrainement, d’entrain, d’allant, qui se font par cette façon de l’œuvre de nous inquiéter, nous mobiliser, nous exciter et à laquelle répond ici l’écriture. Écriture comme témoignage, observation de ces phénomènes et comme énergie dégagée ou consommation de cette énergie pour rééquilibrer un système ; soupape. Comme l’écrit Lionel Bourg : « Itinéraire de délestage ».

Il est une théorie des correspondances qui nourrit autant les symbolistes, Baudelaire et Rimbaud qu’Oskar Fischinger, Franz Kupka et Vassily Kandinsky. Y faisant appel,

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,

Je dirai quelque jour vos naissances latentes :

A, noir corset velu des mouches éclatantes

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d’ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,

Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles

…

Ces encres s’éployant entre cartographie et partition composent des musiques. « Le regard clignote et va se plonger dans les calmes profondeurs du bleu et du vert. Le bleu profond attire l’homme vers l’infini, il éveille en lui le désir de pureté et une soif de surnaturel. » Le vert garde, passant du clair au foncé « son caractère d’indifférence et d’immobilité ». Les couleurs, écrit Kandinsky, sont les touches d’un clavier, quand l’âme tient lieu de piano. Ainsi, écrivant sous l’influence des images, sous leur pression, à leur invitation, se fait une petite musique qui porte la phrase. « Ça pense », comme l’écrit Nietzsche en manière de critique au cogito cartésien. Ça pense comme on pourrait dire ça danse, quand le corps se meut, emporté par un rythme, comme on ne sait plus dire qui de la mélodie ou de la mélancolie nourrit l’autre, la met en train. C’est une histoire d’entrainement, de retournement perpétuel entre les mots et les choses, le corps et la pensée, le désir et la fleur… Une « co-suscitation », écrit Augustin Berque, dans laquelle l’être se reconnaît moins individu ou indivis qu’organiquement lié, engagé, traversé. C’est que, rappelle Giono, « L’univers dure encore de sa première seconde ». Et tout est apparu là d’une expression prodigieuse. L’hirondelle fait le printemps en en entrouvrant la porte, en le tirant à sa suite dans la montée du jour. « Dès que tu fermes les yeux, écrit Georges Perec, l’aventure du sommeil commence. » (..)

Image : André Guenoun, Encres acryliques sur papier, 2021 / (1,40mX1,50m).

0 commentaires