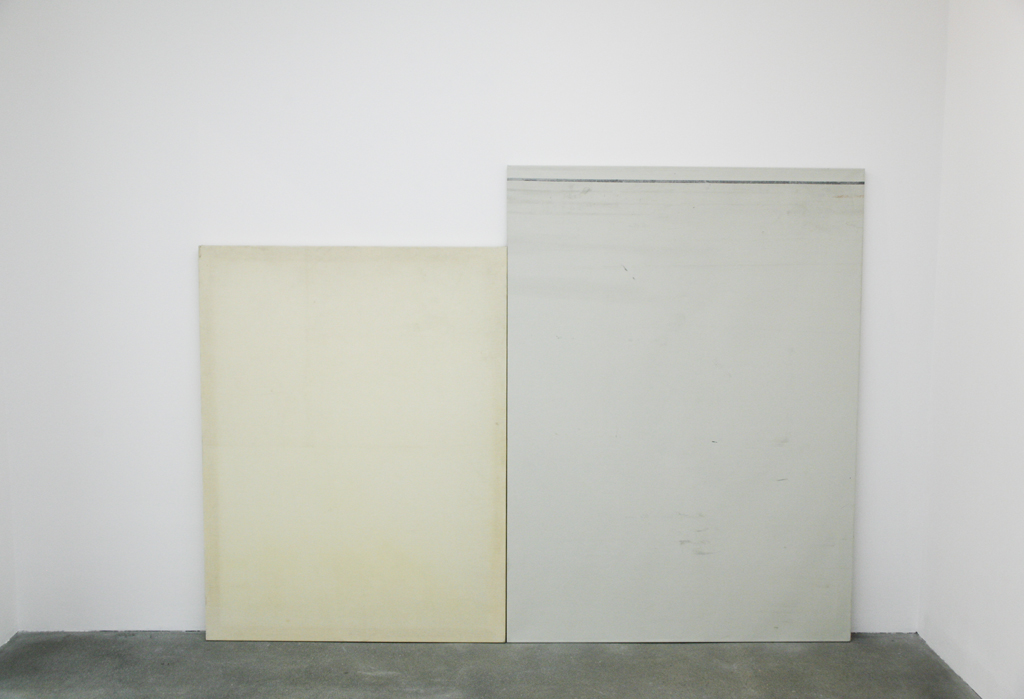

Sylvia Bächli, Sans titre (387) 2010.

Lyon, le 27 juin.

Il s’est trouvé que j’en suis venu naturellement à partager mon temps entre la nécessité prosaïque de gagner ma vie (ce qui mange implacablement les deux tiers de mon temps) et deux autres activités qui ne semblent parfois n’être qu’une manière de vivre activement ou vivre pleinement : la peinture et l’écriture. Il ne s’agit pas de choisir, chacune a sa part de nécessité, même si pour moi, cancre scolaire, la pratique de la seconde fut laborieuse et s’est faite quelque part par effraction (on pourrait dire que je n’y étais pas a priori prédestiné, sauf à penser justement que ne nous retient et nous concerne que ce qui précisément nous échappe, pose problème). L’image et le langage, donc. Et encore, c’est oublier un peu vite le reste qui, si discret qu’il soit n’en est pas moins essentiel : le besoin de gratter quelques fois à un instrument pour en tirer des mélodies, de sculpter, d’aller au cinéma, d’éprouver l’alentour en s’immergeant dans le paysage, d’éprouver le corps par quelques activités physiques. Je veux dire qu’il n’y a pas de hiérarchie, ou du moins qu’elle n’est le fait que d’une inclinaison personnelle, contingente, le trait étant forcé par la manière de poser les termes. Le cinéma ne périme en rien la photographie, quand bien même il semblerait en être un développement technique abouti. Je me laisse penser parfois (persuadé que penser consiste en cette activité extrémiste qui se construit dans le doute d’elle-même, dans l’attirance des contradictions) que ce prodigieux instrument qu’est le langage, producteur de systèmes implacables d’expression et d’explication du réel sous la forme de la réalité, ne périme en rien l’expression primitive des images, des sons, des danses. Quand bien même la lettre serait une élaboration développée du dessin de représentation. Leur survivance, leur perpétuelle actualité, plaiderait pour cette hypothèse. Le langage, n’exprime à mon sens dans sa réalité qu’une part du réel. Et je crois que c’est cette carence qui induit le recours à des formes non verbales. La principale difficulté étant que ces formes échappent pour grande part à la rationalisation consciente, aux pleines lumières de la raison. Leur faiblesse, peut-être, serait leur manque de communicabilité, elle viendrait du flou de leurs contours. Parce qu’enfin, qu’on le veuille ou non, l’esprit verbal rationnel auquel notre être se soumet jusqu’à s’y confondre, réclame quelque chose à sa mesure, ne juge que par sa langue. Ici même, c’est l’outil dont j’use pour poser et penser la question. C’est une tentation diabolique et il serait sans doute plus sage, comme le conseille Matisse, que celui qui s’engage à faire œuvre de peintre commence par « se couper la langue », s’en remette tout entier à cette activité non verbale pour questionner, douter et répondre, ad lib (parce que je ne crois pas à une résolution). Bien sûr, les arts visuels les plus raffinés fabriquent tout autant de la réalité et de manière tout aussi partiale et partielle. Choisir, c’est retrancher. J’en déduis que le recours à ces pratiques conjointes de la plastique et du verbe résulte d’une complémentarité, d’un besoin de compenser les angles morts. Chacune ne rendant compte que d’un aspect du réel sans que jamais se laisse entrevoir une forme de résolution unificatrice. Il en est un peu comme de ces théories physiques de la relativité générale et restreinte efficaces jusqu’à un point, se relayant quand il s’agit d’infiniment grand ou d’infiniment petit, sans être conciliables. C’est dans ce but d’échapper à cette hégémonie du langage que des artistes s’en sont rendus aux hallucinations naturelles ou chimiques, au hasard, à un certain dessaisissement. Une façon d’étendre le champ d’expression et d’une certaine manière, la surface de contact avec le monde. L’histoire de l’art du XXème siècle s’est globalement engagée selon ces deux voies que sont d’un côté le raisonnement verbal poussé à son extrême développement, l’art se désincarnant pour rejoindre le monde des idées (l’art conceptuel), de l’autre une forme de décroissance ramenant au sensible le plus nu, lyrisme de l’abstraction initiée par la musique, libération à l’image des créations de l’enfance ou des marginaux, synesthésie de Rimbaud ou Kandinsky, recours au hasard et au tumulte de l’inconscient pour les surréalistes, à une forme pauvre (arte povera), à un art résolument de sensations (le plus proche de nous étant Claude Levêque). Artaud : « Je ferme les yeux de mon intelligence, et laisse parler en moi l’informulé, je me donne l’illusion d’un système dont les termes m’échapperaient. Mais de cette minute d’erreur il me reste le sentiment d’avoir ravi à l’inconnu quelque chose de réel. » Arrivé après que ces chemins aient été des aventures, il est au fond assez naturel que j’en soit rendu à chercher une sorte de troisième voie, hésitant ou oscillant entre les efficaces clarifications de l’esprit portées par la langue et une forme de dessaisissement favorable à une confusion que l’on dirait volontiers primitive ou primordiale (je n’avance ici aucune singularité). Si le langage induit une pensée fondée sur le principe de discrimination, on voudrait parfois réexprimer la continuité des choses en un vaste ensemble duquel aucun élément n’est dissociable sous peine de perdre dans son abstraction ce qui fait sa substance vive. Comme d’épingler un papillon fabrique l’objet « papillon mort » qui, même s’il se donne plus clairement dans son immobilité, perd le « papillon dans son vol », papillon vif dont le vol participe pourtant de la définition plaine. Concrètement, c’est vouloir écrire une sensation d’ensemble sans en passer par la description des détails qui composent ce paysage, ou encore rager de se voir fabriquer un nez à côté d’yeux et d’une bouche là où on voudrait parvenir à dessiner un visage dans la continuité vallonnée qu’il offre. Je sais la naïveté qu’il y a à revenir à ces choses là. Le langage fait l’effet de lyophiliser le réel et l’imagination, revenant à cette donnée sèche pour y retrouver une représentation vive, fait l’effet de le réhydrater. J’en suis donc pour ma part, humblement rendu à cet insoluble, une jambe appuyée sur la beauté géométrique et froide des concepts, des vérités scientifiques et l’autre sur la réalité, symétriquement égocentrée, phénoménologique, qui consiste à affirmer depuis son expérience propre, à la manière de Husserl, que la terre « ne se meut pas ». D’un côté comprendre, de l’autre sentir. Avec suspicions symétriques. Concrètement, j’hésite souvent au moment de projeter un nouveau tableau entre le travail de composition, la ligne claire, le cadrage par un concept et le recours à l’informe des sensations colorées libres, au pur geste. Et c’est probablement cette façon hésitante qui m’a fait aboutir à présenter des toiles peintes à l’huile, c’est-à-dire un travail de la matière, sous une vitre de plexiglas, encadrées par une caisse grise refroidissant l’objet, le rapprochant de l’esthétique épurée et sobre du design et de la photographie. Au fond, je sais que ce n’est qu’une illusion : on ne fera jamais que réduire le monde à notre propre mesure et peut-être qu’en effet, l’esprit ne fait jamais qu’observer avec une fascination curieuse, sa propre activité. Le fait et que je ne peux m’en remettre à rien. Est-ce un fait de l’époque ? On n’a plus de croyances si fortes pour mener droit nos certitudes. Ou peut-être que l’on se fait peur. L’esprit humain semble tellement vicieux. C’est de terreur alors que l’on voudrait se confondre aux choses, entrer en contact avec elles par toute notre surface pour nous y transférer comme semblent se blottir ces végétaux invasifs dépourvus de centre dans l’humus de la terre jusqu’à former un tissu d’une étendue parfois prodigieuse. Les certitudes, la raison, le progrès, ce statut que nous nous accordons de mammifère « supérieur », cette flèche anthropique, la vieille Europe… tous ces termes aujourd’hui paraissent suspicieux à ceux de ma génération dont la mémoire est déjà saturée de débats, de scandales, de désillusions politiques et passée par la filtre du relativisme le plus vertigineux. Se profile parfois à mis-mots la tentation de se désigner comme illusion, vouloir en finir avec soi, avec une certaine arrogance, avec le positivisme des Lumières. D’opérer un retournement. Bien sûr, tout ce que j’avance là ne sont que des hypothèses et bien hasardeuses, et même un peu hâtives, des hésitations encore. Une tentative contradictoire ou paradoxale de tirer quelques idées de cette tentation des sensations. Je suis obligé de m’excuser pour ce que je vous impose d’errements. Je vous envoie très bientôt une ou des images qui pourront peut-être parvenir à exprimer tout cela en acte.

Quelle chouette lettre ! je la lis et en fermant les yeux, imagine qu’elle m’est destinée.