« L’essentiel c’est la légende »

Dostoïevski

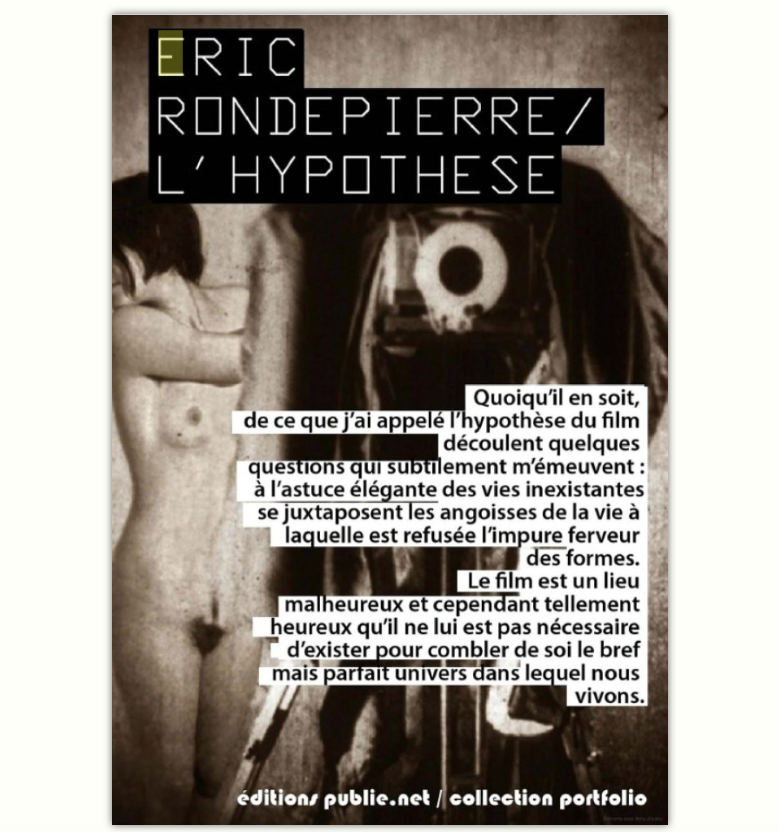

C’était 2010. François avait fondé les éditions deux ans auparavant. M’avait invité à y publier mon premier livre la même année. Peu de temps après il nous avait proposé à Arnaud et moi de prendre en charge une collection qui s’occuperait de faire dialoguer texte et image. Je ne sais plus quel fut le titre qui inaugura la collection Portfolio – peut-être le Lukas Hoffmann/Alain Bonfand ? -, ni en quel termes nous l’envisagions alors. L’édition numérique s’inventait tout juste et rien n’était stable en termes d’usages et de formats (epub, pdf…). C’était l’époque des liseuses Kindle et Kobo, du premier IPad. J’avais découvert le travail d’Éric cinq ans avant. Nous avions exposé ensemble mais échangé peu de mots. Me reviens un repas d’après vernissage où nous en étions venus à partager quelques hypothèses sur Rimbaud, mais le souvenir est vague. Je l’écoutais parler littérature et cinéma. Moi j’avais lu La nuit cinéma (Seuil), Toujours rien sur Robert (Leo Scheer), Extraits (SFP/779), la monographie publiée par Léo Scheer compilant des textes de Pierre Guyotat, Daniel Arasse, Alain Jouffroy, Hubert Damisch ou encore Marie-José Mondzain. Cela suffisait à m’impressionner. On ne s’était pas croisés à Paris I quand -2006/2007- j’y étais furtivement passé préparer l’agrégation. J’avais peu d’heures de vol et toutes les lacunes du cancre qui débarquant à Paris découvrait un monde plus vaste que ce qu’il aurait pu imaginer. Je venais de découvrir les Histoires de peinture. Rattrapais maladroitement mes lacunes chez Gibert après avoir suivi le séminaire Chevrier aux Beaux-Arts, les cours de Semin et de Bergounioux. Ses images des Excédents, des Annonces, de Moires et Précis de décomposition étaient déjà culte. Je goutais le vertige d’un univers où l’humour, la facétie se combinait à une rigueur intellectuelle non exempte de gravité, voire de tragique. Une œuvre à double fond au moins, découpant dans la matière de la fiction quelque chose qui vous saisissait comme le fait l’intuition du réel. Personne n’était allé comme lui fouiller la matière même du film et son inconscient, ses lapsus. C’est Isabelle qui, après m’avoir donné La nuit cinéma, m’avait invité à lire Placement (Seuil). J’y découvrais le témoignage de l’histoire personnelle, cette violence dont Confidential report (Le bleu du ciel) plus tard livrerait les fondements les plus intolérables et qui explique la longue étude de La maison cruelle (Mettray). 2010 donc. Mais je ne parviens pas à me souvenir le déroulé des choses. Sans doute je lui ai parlé de la collection, de ce que nous essayions d’y faire. Mais peut-être Arnaud avait-il suggéré que nous l’invitions ? En tout état de cause il avait quelque chose pour nous. Mais, alors que nous avions pour motif de mettre en relation un auteur et un plasticien, suscitant un dialogue, ou prenant en charge une conversation déjà existante, lui – c’était logique au fond – fournirait texte et image déjà agencés. Le projet admettait ces entorses et tout ce qui engageait un jeu (le plus libre, le plus ouvert qu’il soit) entre les deux médiums. (Nous publierions ensuite un texte de Louis Imbert qui traiterait d’images en en étant dépourvu. Et d’autres choses encore.) Je voudrais fouiller dans mes archives, mais une part se trouve sur des disques durs désormais illisibles et le peu d’éléments que je retrouve est enregistré dans un format que mes actuels logiciels n’ouvrent plus. La maison d’édition a changé de main, s’est reconfigurée. Il ne reste plus rien de l’ancien catalogue. Seule reste cette couverture que j’avais bricolé sur Photoshop. Et cet extrait de texte qui justifiait à lui seul mon enthousiasme et celui d’Arnaud, puisque nous étions tous les deux fascinés par la ville. « Le film est une ville de signes, de formes, de lumières, il n’est pas impossible que s’y déroule dans l’image une vie où entre en jeu ces éléments. Mais ce n’est pas là ce qui me charme dans l’hypothèse du film. Je suppose que celle-ci constamment va naître, est née, va mourir, est morte : qu’elle est un enchevêtrement maniéré de tombes et de berceaux. »

Une bonne part des textes d’Éric fouille ces troubles, superposant hallucinations et souvenirs, analyse et rêve, retournant la fiction sur le témoignage. Cela m’avait frappé à la lecture Champs-Élysées (Non pareilles). Je lui avais dit comme certains passages, une modalité de l’énonciation m’avait fait penser à La Jetée de Chris Marker (je le retrouve dans la dédicace qu’il me fait dans Confidential report). Peut-être à cause du présent de narration : « Dans un deuxième récit, nous sommes assis dans cet angle mort du carré magique, sur l’un de ces bancs, en train de manger des gâteaux secs… » Mais c’est à Perec que j’aurais pu le comparer pour cette façon d’inscrire l’autobiographie dans une forme détournée et apparemment objective où le récit se confond au souvenir. Les scènes de film dialoguent avec le décor naturel de la ville. Le document à la fois cloue la vérité sur la page et nourri un récit qui l’excède et tient de la rêverie et de réminiscences ambiguës, dans la filiation du Nadja de Breton ou des livres de Sebald. Souvent la sensation vous reste que la réalité est vouée comme dans les films, à se dérouler à distance de vous, derrière une vitre. On se dit qu’une vie autre, une famille unie dans l’enfance aurait permis que les choses coïncident. Que c’est l’injustice froide d’un rapport de police, d’une société hypocrite, de manipulations qui ont fait l’empêchement. Il y aura appris ce que vaut l’autorité, la loi et comme la raideur de l’écrit peut s’arranger de la réalité. La mère n’était pas folle. Elle avait eu seulement des retards de loyer. Le seul reproche qu’on lui faisait : elle n’avait pas su « collaborer ». « Derrière la « folie » maternelle qui constitue semble-t-il, le motif unique qui a conduit à dix ans de « surveillance éducative », il y a le souci économique : à chaque loyer impayé, à chaque menace d’expulsion, apparaît une tentative de placement. (…) sa « folie » commence à l’arrêt du paiement de la pension alimentaire de mon père (1960) et se limite à la période du placement. » On vous plaçait pour ça avec cette raison de la violence légitime paternaliste opaque qui vous préserve de livrer des preuves ou des arguments et agit au caprice de son propre pouvoir. Le dossier il aura fallu attendre 40 ans pour qu’il vous soit accessible (l’administration répondait d’abord qu’elle n’en trouvait pas trace) et on découvrait comment les choses se fabriquaient. Sa vie même était une mauvaise intrigue avec ses zones d’ombres et ses incohérences.

Comme je lui disais il y a peu que je venais d’apprendre avec effroi l’histoire de la colonie pénitentiaire des enfants du Levant (l’île du Levant faisait partie des îles d’Hyères et à ce titre de mes paysages d’enfance), il m’annonçait terminer un livre sur La Petite-Roquette. Je finissais tout juste de lire Laura est nue, érotique et philosophique, d’une intelligence malicieuse. N’avais pas acheté Double feinte (Tinbad). L’écrit avait pris ces dernières années une place de plus en plus importante.

La dernière fois que nous nous sommes vus c’était au vernissage de ma dernière exposition à Paris, en juin. Il s’apprêtait à me parler quand Isabelle m’a « emprunté » pour répondre aux questions d’un autre visiteur. C’est le jeu de l’événement ; vous vous faites attraper vingt fois, passez d’une personne à l’autre, ne parvenez qu’à saluer de loin un ami qui ne s’attarde pas. Jamais assez disponible. Vous vous dites, il faudra que je lui envoie un message. Mais la vie reprend d’un projet à l’autre, maintenant ça serait un peu réchauffé. Il faudra trouver un prétexte. Les semaines passent. C’est comme la voiture : quinze fois que je me dis qu’il faut que je trouve le temps de prendre un rdv pour la révision. Ça attend encore. Isabelle me dit qu’il est malade. Je n’ose pas être trop intrusif, suis à distance les nouvelles. Au plus mal. Un peu mieux. La même période l’ami Philippe débutait ses séances de chimio, en rentrait chez lui crevé. J’attendais des nouvelles sans trop oser en demander. Cet été, pris par les travaux, l’expo de juillet, l’expo de septembre puis celle d’octobre à préparer. L’expo d’Orsay. Enfin le décès de la grand-mère de Julie. Les difficultés financières, la fin de la galerie.

Les questions de logistique étaient omniprésentes, si elles n’étaient pas le gros du travail. Il fallait remonter un tableau rapidement. « Bien reçu mais pas pris le temps de l’ouvrir. » Éric est au plus mal. Qu’est-ce qu’on peut répondre sinon des formules banales ? « c’est très dur ». Ce n’est que le matin que je lirais le message reçu la veille au soir, 22h30. « Eric est parti ». Bien sûr là encore on savait que ça allait arriver. Question de semaines, de mois tout au plus. Et pourtant je me faisais croire que c’était encore un des détours du récit autobiographique qui traversait son œuvre. En vérité j’étais emporté par cette vie qu’on dit courante. Espérant trouver demain l’occasion de faire ce que je m’étais promis hier, tabassé par les nouvelles du monde, toutes plus désespérantes les unes que les autres. Requis par le quotidien le plus prosaïque. Depuis hier je feuillette ses livres. Re-découvre une dédicace que j’avais oublié. Me dit que c’est bête quand même qu’il me manque celui que nous avions fait pour Publie et dont le contenu maintenant m’échappe ; L’hypothèse. Le texte manquant. Et puis que je ne saurais jamais ce qu’il avait voulu me dire de l’exposition. Peut-être sur son titre, emprunté a roman de Nevil Shute ou sur le film de 59. On the beach/Le dernier rivage.

Eric Rondepierre 2 février 1950 – 2 novembre 2024

0 commentaires