Pour A.M.

« Je déchirerais les rires banania sur tous les murs de France. »

Léopold Sédar Senghor

Et puis Rebeyrolle.

Les scandales qu’on nous disait avoir été certains tableaux de Renoir, de Manet, la désinvolture impressionniste, Gauguin en ses ombres colorées (cette histoire d’un cheval blanc dont la robe, sous les feuillages, était nuancée de vert, provoquant le refus du commanditaire), l’incompréhension que suscitaient les toiles de Van Gogh, nous étaient à peu près incompréhensibles. En un siècle, tout cela devait bien avoir été digéré pour que l’enfant et puis l’adolescent que j’étais, élevé loin du monde de l’art, et à peu près inculte quant à son ou ses histoires, reçoive avec naturel ces singularités qui faisaient aux côtés de Rembrandt, Géricault, David, Ingres ou Raphaël le visage de l’art par ses grands noms.

J’avais, je crois, intégré ce qui, dans l’expressionnisme allemand de Kirchner, relevait de la caricature, tout comme chez Soutine ce sentiment de malaise viscéral que j’apparentais à ce qui chez Le Gréco, par une piété hallucinée faisait les corps élastiques et le ciel de Tolède d’un vert fluorescent. Ce qui chez Munch était l’expression d’un tempérament angoissé et mélancolique. Seul Picasso, et quelques Matisse, scandalisaient par ce que l’on considérait comme grotesque, ou infantile.

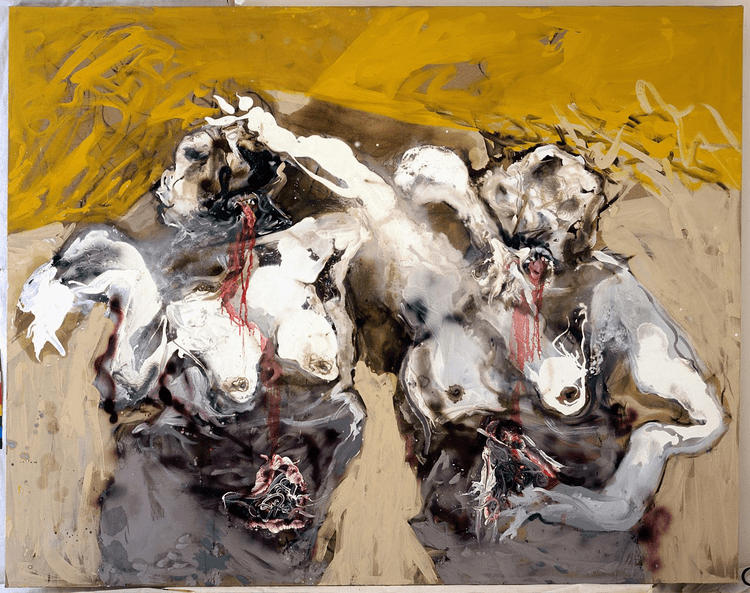

Et à dire vrai, le choc que fut l’œuvre de Rebeyrolle, tient peut-être moins à cet aspect, là-aussi, grotesque ou dionysiaque, sauvage, primitif, de la représentation des corps, des objets, des espaces, tels que visibles dans les reproductions, qu’à ce qui se jouait dans leur matérialité pure et qui me sauta au visage lorsque j’en vis un, deux, dix, « en vrai », dans une exposition. Contraste d’autant plus fort qu’il avait pour lieu le recueillement feutré d’une galerie — probablement la galerie Claude Bernard, à Paris — sur les murs de laquelle chaque tableau était comme une gesticulation, une grimace, une provocation à la solennité.

Presque physiquement, ou littéralement, je ne savais pas comment me saisir de la chose : mousse, plâtre ou enduit, grillage, étaient pris dans la matière, saccageant la surface, de sorte que l’objet, semblable à ces statuettes ou reliquaires africains fait de terre, plumes, paille, patiné de graisse et de sang paraissait impossible à transporter, à déplacer sans un mélange de crainte et de dégoût. J’écarquillais les yeux, incrédule, sentant monter en moi une sorte de rire nerveux. C’était à la fois jouissif et déstabilisant. Un gars en équilibre sur des pots de peintures ou des briques, un escabeau branlant, me tapait sur l’épaule, roulant un rire dans sa barbe, un mégot gris accroché à la lippe, sur le bord d’une falaise.

Là où je reconnaissais, par exemple dans les tableaux de Kurt Schwitters ou de Rauschenberg, la recherche, souvent, d’une certaine harmonie, qui pouvait faire oublier la nature prosaïque des matériaux utilisés, chez Rebeyrolle, l’outrage primait. Basquiat avait été récupéré par une forme d’esthétisme pop. Lui relevait plus franchement de l’art de rue. Ou de l’insurrection. Chaque tableau était une manifestation à lui tout seul, avec porte-voix et banderoles, rumeur d’insoumission, colères, force ouvrière ou prolétaire, selon la terminologie que l’on voudra. Il en avait le patois, la gouaille, l’impertinence.

Il y avait un raffinement dans la sauvagerie, mais jamais de manière. Et derrière ces énormes formats et la puissance de la matière, la silhouette « ogresque » de quelqu’un dont j’imaginais la poigne robuste, ronde et noire, digne d’un forgeron ou d’un chaudronnier.

La galerie en faisait sur ses murs des œuvres d’art, mais ça relevait tout autant du coup de gueule. Des formes de coups de gueules. Non pas des illustrations de certains propos, de considérations sociales ou politiques, ou éthiques, quoique cet aspect ne soit pas tout à fait absent, notamment par la constitution de séries thématiques, mais bien des coups de gueule « vrais », dont on recevait physiquement le choc — « Il se met tout entier dans ses toiles alacrité et horreur, poésie et contestation » disait de lui Jean-Paul Sartre.

On en sortait estomaqué.

La phrase de Picasso, affirmant qu’un tableau n’a pas pour vocation de décorer les murs des appartements, mais est « une arme offensive et défensive contre l’ennemi », on ne l’avait pas encore entendue — ou entendue sans l’écouter. Du moins, la grande composition de Guernica qui l’illustrait souvent n’avait pas suffi à nous la rendre audible. C’était encore trop élaboré, trop esthétique. Là, il n’était même plus question de phrase. On s’imaginait mal accrocher une tranche de cette peinture-là dans son salon-salle à manger et manger, même en lui tournant le dos, sans s’étrangler.

Les œuvres affiliés aux arts bruts, outsiders, aliénés, pouvaient avoir l’excès attendrissant : on y voyait en transparence l’homme ou la femme névrosés, « asilés », marginaux, handicapés dont elles étaient les sécrétions, les rêves ou les gémissements. Nulles mains qui se joignent, nul visage qui se penche, l’œil humide en face des toiles de Rebeyrolle. Au contraire, elles réveillent — demandent à se réveiller et se mettre au travail. Moins à considérer doctement les choses, à produire des théories, qu’à les prendre, qu’à se prendre en main. « Ici peindre la forme et laisser fuser la force se rejoignent », écrivait Foucault.

0 commentaires