« Regarder un objet, c’est venir l’habiter et de là saisir toutes choses selon la face qu’elles tournent vers lui. »

Merleau-Ponty

« J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges. »

Rimbaud

« Cortez arrives at an unkown shore/he is absolutly lost/and he is enraptured »

Georges Oppen

Ce que nous appelons une vie, une vie humaine, en tant qu’expérience singulière, individuelle et locale, n’est jamais aborder au monde que par le détail. Évidemment des choses vous renseignent sur ses multiples dimensions, sur son étendue, à la manière des cartes qui vous font apparaître de manière plongeante un territoire qui, du point de vue sensible, vous échappe en tant que tel. Mais celui ou celle que nous sommes n’est jamais qu’à chercher ses clefs, selon la belle image du paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin, à la lumière du seul réverbère allumé ; la nuit autour.

Encore, vivre ne se résume pas à un seul prélèvement mécanique et objectif, dans la confusion et l’obscurité, d’objets découpés à la continuité. Chaque image est l’expression d’un sentiment, d’une rencontre. L’empreinte, dans la matière du réel, d’un tempérament, d’états d’âme, de questions, de désirs. Nous ne peignons pas la chose, note Mallarmé, mais l’effet qu’elle produit en nous. Ainsi, Van Gogh, dans le sillage des romantiques et de Baudelaire, définissait-il l’art : « l’homme ajouté à la nature ».

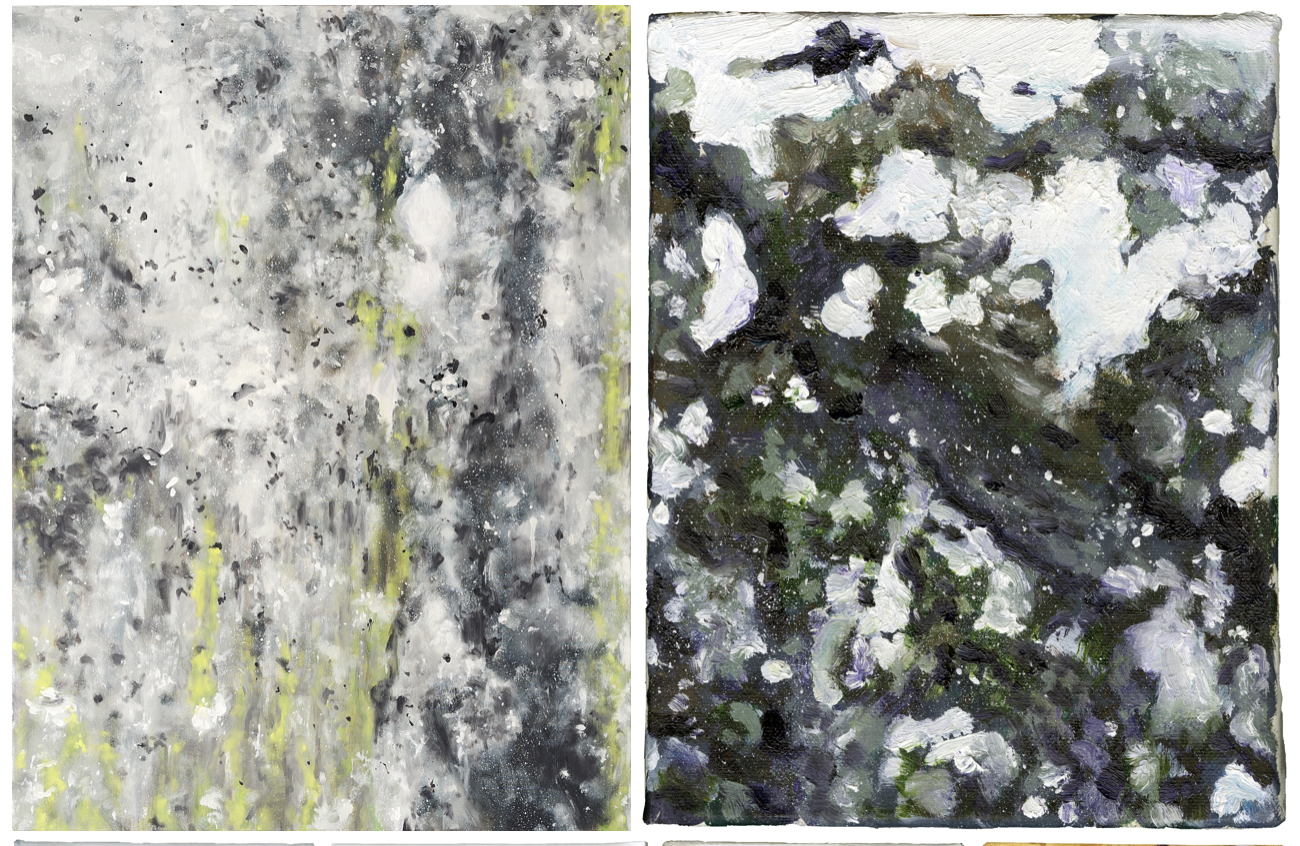

Et, quoique la figure en soit totalement absente, c’est l’aventure d’un homme en son milieu qui semble se lire en négatif dans la suite des formats généralement modestes que peint Clémentine Chalançon. Celle d’un vivant, somme toute discret, semblable à celui dont Kafka fait le protagoniste du Terrier, affairé à quelques anxieuses ou mélancoliques activités, scrutant à travers la texture du monde, selon la géométrie de son propre espace affectif et mental. Quelque chose comme, la cueillette tâtonnante d’un être sensible, mi actif, mi passif, méditatif et rêveur, s’imprégnant peut-être d’avantage des choses qu’il ne les soumet à l’objectivation de son regard. Une manière de dérive photographique ou de film dont nous resteraient quelques plans de coupe, quelques arrêts sur image, tantôt brouillés, tantôt brûlés, tout à la fois synthétiques et troubles.

Dans un conte pour enfants, explorant, non sans humour, ce qui pourrait caractériser une sensibilité de gauche, Vincent Delerm fait dire à Léonard (Baptiste Rebotier) : « Moi ce qui me fait de l’effet c’est les trucs phosphorescents. C’est le moment où ça s’éteint dans la salle. Avant un spectacle ou avant un film. C’est les guirlandes. Les feux d’artifices. Le trajet du métro en plein air quand la nuit tombe. » Et Grand-Pierre (Jean Rochefort) de poursuivre la définition : La sensibilité de gauche, c’est quand on a une attirance pour les choses mélancoliques. « C’est quand on gonfle les ballons avant la fête, et puis après quand tout le monde est parti, quand on ramasse les serpentins . »

Une guirlande lumineuse, on en retrouve une dans le corpus de peintures de Clémentine Chalançon. Tout comme des images prélevées à la nuit ou à l’insomnie, des lueurs et des reflets. Des moments, plus que des choses, teintés de cette sensibilité mélancolique que Delerm associe à la gauche. Des traces, ou des vestiges, semblables à de vieilles photos de vacances, des albums de famille, à des objets-souvenirs, des regards.

Tout l’opposé en somme de ces tableaux d’histoire, imposants par le format, édifiants par le sujet, éloquents par la manière, attachés à des événements impersonnels, héroïques ou dramatiques.

Ici, droit est rendu aux marges, au fugace, aux rencontres furtives, à l’éphémère, aux temps faibles, pour reprendre un terme de la grammaire musicale. Moins le temps de la fête que juste avant ou juste après, ceux du désir qui monte, ou de l’écho persistant, se dissolvant dans l’indécis des souvenirs. On pense à ces réceptions ou soirées dont on n’est pas, ou que l’on quitte, et dont on perçoit à distance les rumeurs, musique et voix, les lumières, filtrées par une palissade, un angle de mur ou la végétation raturant la scène en contrejour. On pense aux moments auxquels nous renvoient les photographies d’un vieil album que l’on feuillette dans une chambre d’ami ou dans une maison de vacances.

Pour Balzac, la poésie procède d’une rapide vision des choses. Quelque chose comme la saisie fugace de quelques traits saillants, rendue par une formule. Si les tableaux de Clémentine Chalançon semblent laisser davantage de place au temps, s’installer dans une durée qui délie les choses ou les dissout dans une patiente attention, comme l’on s’absente un instant dans des pensées et méditations abstraites, ils relèvent d’une semblable économie de l’évocation. L’équivoque y diffuse un sentiment proche de l’unheimlich, l’inquiétante étrangeté, inquiétude ou malaise diffus provoqués par une perception trouble, dépolie, sollicitant d’autant plus l’attention qu’elle manque à se définir complètement. D’ailleurs, loin d’un rendu photographique, les tableaux de l’artiste laissent à la matière picturale une place aussi importante semble-t-il que celle du motif auquel elle devrait être assujettie. L’illusion en quoi la figuration consiste est sans cesse au bord de se défaire pour affirmer, comme pouvait le faire Maurice Denis en une célèbre formule rappelant le matériau concret du tableau — une surface plane et un ensemble de taches de couleur assemblées —, l’addition de touches, de gestes, de tâches, dont elle procède.

Le motif récurent de lichens est à cet égard symptomatique. L’écosystème dont il participe, en une manière de paysage miniature, évoque, dans son déploiement organique, celui que le travail du peintre fait advenir incidemment, et sans y porter d’ordinaire attention, sur ses palettes. Une affinité les associe comme peintures involontaires. Expressions dont on parvient mal à dire la dynamique, entre un enfoncement vers le chaos et la confusion, et une montée au jour, un épanouissement ou un fleurissement par lesquels la vitalité germinative se définirait. A l’inverse de Léonard qui, comme Botticelli, dit-on, pouvait transfigurer des tâches sur un mur en des figures et batailles, Clémentine Chalançon trouve dans des paysages de mer, dans un mur mangé de lichens, matières à susciter des tâches, à scénariser des aventures de matières et de touches, bref, à peindre, sans taire la peinture, mais en lui laissant exprimer sa nature profonde, son affinité avec la boue. Boue primitive qu’à l’instar de Baudelaire, l’artiste, engage dans une transformation alchimique, tout en gardant égard et attention, sous les préciosités dorées, pour le trivial dont elle procède et dont on pourrait dire avec Sade qu’il est sa « vérité ».

On pense alors aux paysages grecs que peint Gilles Aillaud à la fin des années 70, et particulièrement à Renès 2 (1979) que Camille Bertrand-Hardi qualifiera, dans le catalogue d’une exposition, de « paysage-palette ». Et alors que je retrouve dans mon smartphone quelques photos prises dans son atelier, je m’arrête longuement sur celles qui montrent le film plastique tendu au mur sur lequel elle essaie ses pinceaux et qui déploie un archipel de tâches assez fascinant. Par association, ma mémoire convoque, en une manière de fondu-enchainé, quelques toiles de Günther Förg, quelques vues fameuses de l’atelier de Reece Mews de Francis Bacon, à Londres, portes et murs maculés, sol encombré. Puis celles qui montrent Monet entouré des grands panneaux de Nymphéas. Celle de Lucian Freud travaillant torse nu la nuit.

« Avant d’être un spectacle conscient, écrivait Gaston Bachelard, tout paysage est une expérience onirique. » Et si les œuvres de Clémentine Chalançon relèvent effectivement du paysage, dans son champ le plus large, c’est moins dans la filiation de la vue, telle que définie par une fenêtre, d’un objet se formalisant dans la distance, que dans celle, plus orientale, d’un jeu de rapports suscitant sensations, rêveries, divagations, voire apparitions. On pourrait y aborder comme à ces pierres de rêves, à images, ou paésines dont les veines, les strates, suffisaient parfois — et on s’en émerveillait — à imaginer, dans les coupes que l’on y prélevait, une suite de reliefs pris dans des brumes atmosphériques, des étendues lacustres, et même occasionnellement, quelques cyprès comme venus de toscane, animant par leur rythme l’échelonnement horizontal des plans. D’ailleurs, la définition qu’en donne un naturaliste allemand du début du XVIIIe siècle ne serait pas déplacée en regard de certains tableaux de l’artiste, comme de toiles tumultueuses de Willem de Kooning, Eugène Leroy ou Per Kirkeby : « ruines faites de substances minérales fluides et diversement colorées, converties à la solidité du marbre par l’action d’un esprit coagulant et gorgonique . »

A proximité de l’esthétique des œuvres de Luc Tuymans, de celles de Mireille Blanc ou de Raoul de Keiser, des paysages et aquarelles de Morandi, de Turner, des plus abstraits Monet, elles ont la texture des rêveries ou des souvenirs, l’aura de ces choses qui, malgré leur proximité ou leur familiarité, se tiennent dans un irréductible lointain : Esquisses ou reflets de nos propres regards quand, fixés sur un détail du monde, incidemment, ils trouvent en eux-mêmes leur propre étendue.

Dans la deuxième moitié des années cinquante, Jean Dubuffet développe un ensemble désigné « sols et terrains » dans lequel il explore dans une manière de all over, les séductions de ce qui semble à la fois très pauvre ou trivial et très riche, brut et raffiné et très singulièrement dans son œuvre, ne met en scène aucune figure ni aucune narration. C’est la matière nue, pour elle-même, déployée comme un champ perceptif ou sensible, une tonale. Le regard et l’esprit y rencontrent un insaisissable qui les met en mouvement. Ils hésitent, entre deux focalisations, deux perspectives possibles : considérer un mur, une surface tactile, ou un monde, un espace, un vertige semblable à celui que font les phosphènes, ces fascinantes hallucinations nerveuses visuelles, lorsque l’on appuie ses doigts sur ses paupières. Et si les titres de « texturologies » et de « matériologies » que Dubuffet donne à certains sous-ensembles de sa production de l’époque pourraient se rapporter à quelques-unes des toiles de Clémentine Chalançon, la définition lapidaire qu’il en donne en 1958 n’est pas sans évoquer ce basculement de la palette au tableau ou de la surface immersive sur laquelle on se penche à l’image que l’on accroche au mur en cet artefact singulier qu’est le tableau. Les Nymphéas étaient cette verticalisation de jeux d’eaux qui faisaient de l’étang une surface, un jeu de strates et un miroir dans lequel passaient branches et nuages. Le tableau, par l’influence exotique des estampes japonaises et la libération de la matière et du geste portées par les romantiques s’affirmait avec les Nabis dans sa surface (que l’on pense à la confusion des plans qui fit de la petite huile sur bois de Paul Sérusier un Talisman pour Maurice Denis et pour les autres). Quelques-unes au moins des toiles de Chalançon pourraient, à l’instar de celles de Dubuffet, être « rien que des morceaux de sol de peu d’étendue et vus perpendiculairement ». Daniel Cordier, qui rédigea le texte du catalogue qui accompagnait l’exposition consacrée à ces productions, en mars 1988, à Paris, note qu’avec cette série, qui suscita à l’époque une certaine défiance, il avait enfin fabriqué « avec des nappes de poussières indistinctes » des machines à rêver. Ainsi, poursuit-il, il avait là atteint « les sommets les plus arides, mais aussi la plus poétique des abstractions ». Jugement que nous pourrions reprendre ici à l’endroit de la jeune peintre.

Les détails ont cette étrange faculté de renvoyer aux espaces les plus vertigineux, comme il se fait parfois qu’un jeu de reflets dans une flaque, que l’observation d’animalcules sous une lentille de microscope, évoquent une voie lactée, un poudroiement d’astres enfoncés très loin dans la nuit.

Vertigineux : c’est ainsi que l’on appelait de manière péjorative au XVIIe siècle les marginaux, les gens ivres ou de mauvaise vie, se tenant à l’écart des bonnes mœurs. Et il n’est pas étonnant encore qu’à la fin du XIXe siècle, un poète maudit comme l’était Rimbaud, prônant un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens , se donne pour mission dans le poème de « fixer des vertiges ». Champ exploratoire qui requiert aussi Clémentine Chalançon, artiste vertigineuse à sa façon, attachée à saisir cette bascule des images avalées par leurs propres rêves.

En témoignant de détails, de moments, de troubles, elle opère comme le font Antonioni au cinéma, dans quelques plans du Désert rouge ou de L’Éclipse, Hofmannsthal en littérature, dans sa Lettre à Lord Chandlos, Giacometti, lorsqu’il cherche à restituer à ses figures leur espace d’apparition. Elle produit ce que les philosophes appellent une réduction phénoménologique. Une sorte de suspension des savoirs a priori, révélant dans le même temps les choses à leur familière étrangeté. Restituant l’instabilité, le suspend, le trouble, qui préexistent à la nomination, à la domestication des choses du monde.

Elle révèle aussi leur puissance poétique, c’est-à-dire leur insoumission, leur irréductibilité, leur infini, leur capacité à déployer leur propre monde. Ou, pour reprendre enfin un terme employé par le philosophe François Jullien, leur incommensurable.

Texte écrit à l’occasion de l’exposition de Clémentine Chalançon, Unknown shores à la galerie François Besson à Lyon en mai 2022.

0 commentaires