J’ignorais tout du travail d’Alexandre Hollan avant de lire la présentation qu’en avait fait Jérôme Thélot dans la revue de L’Atelier contemporain, introduisant à quelques extraits de ses carnets. « Pourquoi, premièrement ces carnets ? » demandait-il d’abord. Question que je ne pouvais pas ne pas retourner pour moi-même, me demandant à mon tour ce que peindre ne prenait pas en charge pour que se fasse aussi à côté nécessité d’écrire ; qu’est-ce qu’il était besoin de clarifier, d’ajouter.

Matisse disait que pour peindre il fallait d’abord se couper la langue. Et je l’entends. Je l’entends comme j’entends tout à côté Yves Bonnefoy posant la poésie comme « ce qui inquiète les échafaudements à travers les siècles de la pensée conceptuelle » . Après tout, confiait Picasso, « une œuvre ne se réalise pas avec les idées mais avec les mains » . Matisse, céda heureusement pour nous à la tentation et j’ai dans ma bibliothèque un volume rassemblant ses « Ecrits et propos sur l’art » édité en 1972 qui est je crois pour beaucoup d’entre nous une mine. Je ne crois pas pour autant qu’il ait trahi sa peinture. Et c’est de cette peinture sans langue que ses écrits encore témoignent.

Eté 2013, découvrant alors les arbres et les natures mortes d’Alexandre Hollan, ses carnets, j’allais aussi découvrir le travail de Jérôme Thélot par son livre consacré au Radeau de Géricault et, le croisant lors d’une lecture de Jacques Moulin, me disputer gentiment avec lui à propos de Picasso (Picasso le premier des décadents, disait-il.) que convoquait pour moi certains tableaux de Géricault. Cela date de l’adolescence alors que je recevais chaque mois un fascicule dédié à un grand peintre, et de ce petit tableau du Cheval arrêté par des esclaves qui y était reproduit et dont la modernité appelait pour moi quelques figures antiquisantes de Picasso frayant dans les toiles de la période rose ou dans ses figures sur la plage plus tardives. De cette brève discussion avec Thélot j’avais tiré un article comme il m’arrive parfois de réagir à posteriori, de réviser un échange à la manière d’un « droit de réponse ». Cet article est paru dans le livre Autoportrait en visiteur aux éditions L’Atelier contemporain en avril 2015. Je l’ai, je crois, intitulé : « Picasso : de la laideur ».

Lisant l’introduction de Jérôme Thélot aux écrits d’Alexandre Hollan, écoutant aux questions que je me posais moi-même par-dessus les siennes je pensais à Picasso datant rigoureusement chaque dessin et imaginant une science à venir qui s’emploierait « à pénétrer plus avant l’homme à travers l’homme créateur » et pour laquelle il tenait à « laisser à la postérité une documentation aussi complète que possible » . Est-ce cela ? Certains artistes, comme Allexandre Hollan, se tiennent ainsi en arrière d’eux-mêmes, comme par dédoublement. Observateurs de ce qui se manifeste sous leurs mains, mais aussi tout autour d’eux dans leur existence même, les mouvements auxquels ils sont sujets et qui s’originent en un fond à eux-mêmes obscur ; s’escrimant à noter, à enregistrer, confiant à des carnets le soin de faire passer dans l’ordre second de la conscience, comme l’écrirait Pierre Bergounioux, ce à quoi ils sont d’abord sans savoir. C’est aussi ce que confie André Du Bouchet à Alain Veinstein dans l’un de ces entretiens rassemblés aux éditions de L’Atelier contemporain et paru récemment : « ce que l’on écrit pour soi atteint un soi qui est un autre ». Le langage même implique ou est impliqué par de l’autre. Celui avec lequel on échange, communique, mais aussi celui, ceux avec lesquels on cohabite dans les plis du dedans et pour lesquels on serait tenté d’invoquer la formule de Rimbaud avec lesquels aussi on s’entretien. Descartes avançant le cogito se parlait à lui-même : « je pense ». Nietzsche le raille quelque part en rectifiant par « ça pense », anticipant les approfondissements de Freud. En fait, la pensée s’origine dans cet échange de soi à soi, d’un je à son autre. Le « je » qui s’énonce se parle à lui-même institué comme autre et c’est dans ce mouvement même qu’il se constitue. Il y a même dans exister ce mouvement par lequel une chose advient par sa projection à l’extérieur d’elle-même.

Du Bouchet encore, à Alain Veinstein : « Nous usons de l’antériorité de la langue pour localiser momentanément une sensation initiale qui est sans précédent ».

Ce qui advient, participe d’un mouvement, tient de l’épiphanie la plus éphémère. Ne nous reste jamais après l’expérience mêlée à la surprise ou la stupeur qu’elle génère que sont écho renvoyé par les parois internes ou comme après l’explosion le feu d’artifice ne laisse qu’à voir que son typon de fumées dérivant en s’estompant, son empreinte fugace sur la rétine. Faute de pouvoir remonter à l’origine, nous ne faisons que baliser la zone, « localiser momentanément une sensation initiale ».

Pour Hollan, écrire consiste souvent à localiser « un courant de vie, comme la respiration, qui veut bouger, dessiner… ». Il y a je crois une jubilation à entrapercevoir, comme par effraction les énergies à l’œuvre comme à travers soi lorsque l’on crée. Il semble alors que l’on entrevoit par l’entrebâillement d’une porte un monde autre, à dimension sublime, inabordable sinon par ce dédoublement, cette inattentive attention. Le texte n’est pas le sous-titre ou la théorie de la peinture mais la tentative de saisir par bribes le contexte dans lequel elle ondoie, cette « réalité naturelle qui excède les mots ».

Yves Bonnefoy y retrouve alors ses propres préoccupations, entrevoyant dans les travaux de Hollan ce qui l’a tant frappé lui-même dans l’art roman où « déchirer le voile prime toujours sur représenter ». La question de la représentation et de la présence, du circonscrit ou défini et de l’ouvert.

C’est une question qui me travaille, dans l’écriture, dans la peinture, qui me travaillait confusément avant que, lisant Bonnefoy, ses articles, sa poésie, ses essais, je ne la trouve formulée comme il l’a formulée. Un de mes plus grands regrets c’est de ne jamais avoir osé lui écrire pour partager mon sentiment, échanger. Lisant ce riche et bel ensemble de notes qu’il a consacré au travail d’Alexandre Hollan publié tout récemment à l’Atelier contemporain je prends un peu pour moi, comme confidences éclairantes ou comme vade mecum quelques mots, quelques idées.

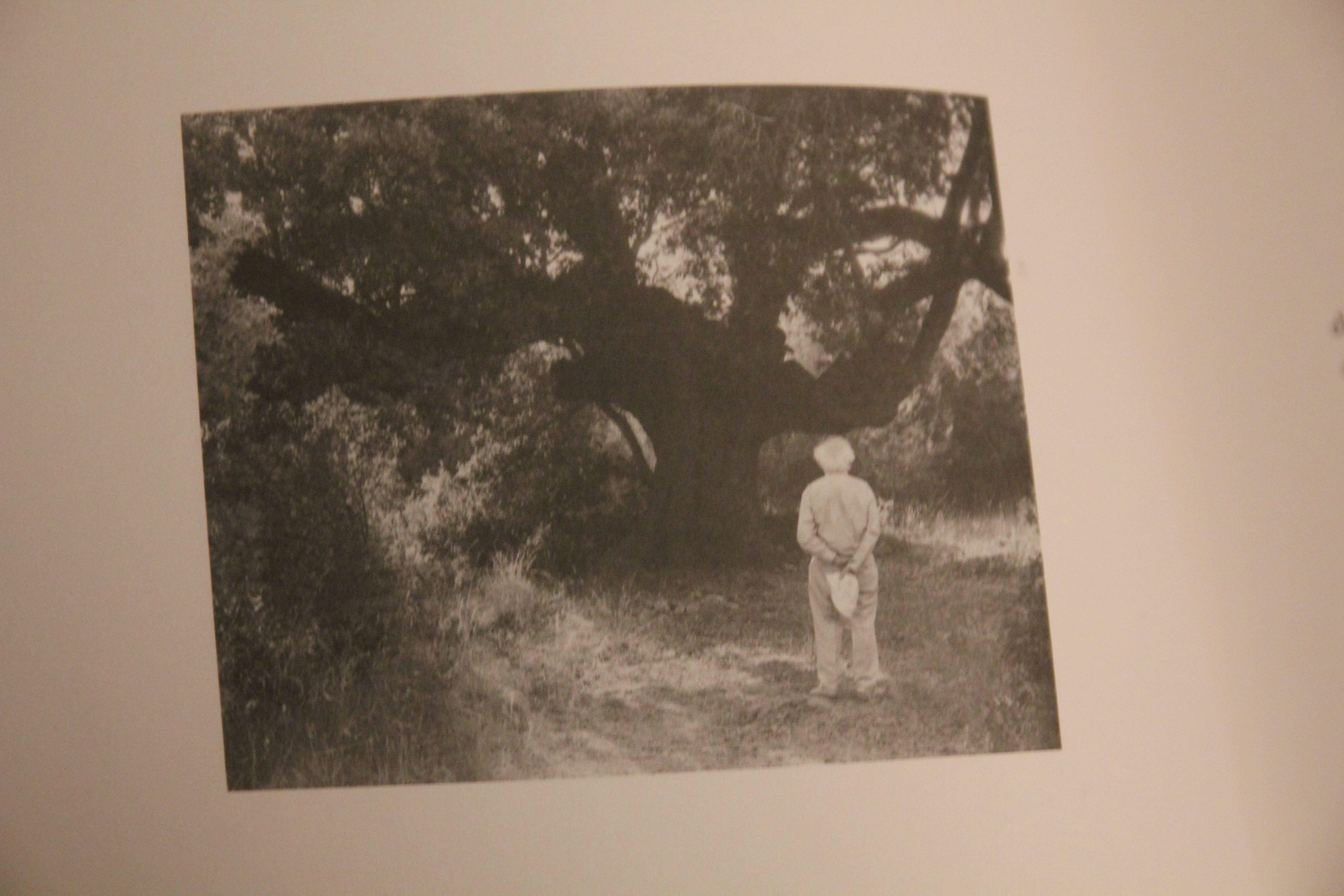

Image empruntée au livre Alexandre Hollan/ Yves Bonnefoy, 30 années de réflexions, éditions l’atelier contemporain (photographie de F. Studinka)

Magnifique!

j’ai découvert Hollan il y a quelques années, son travail, ses écrits et dernièrement j’ai acquis les textes d’Yves Bonnefoy éditions l’atelier contemporain … ravissement! … maintenant vos pas dans le maquis … quel écho venu de là jusqu’ici… merci!

Merci pour votre lecture, oui c’est une belle somme que F-M Deyrolle a publié. Soutenons les éditions pour que d’autres projets puissent encore voir le jour.